崔 良淑さん

韓国・ソウル出身。日本在住。1985年来日。日本のさまざまな染色技法を学ぶ。1993年東武百貨店池袋店・船橋店美術工芸サロンにて個展。そごう百貨店八王子店美術画廊にて染布展。以後毎年定期的に開催。1995年染色とポジャギのアトリエ「からむし工房」設立。2000年東京・亀戸にてポジャギ教室開講。2002年東京国際キルトフェスティバル創作部門で奨励賞受賞。2003年東京国際キルトフェスティバルバッグ部門で入選。現在、染色・ポジャギ作家、ポジャギ講師として活躍中。著書「布の重なり つぎはぎの美 ポジャギ」((株)日本ヴォーグ社)がある。

関連本

韓国・ソウル出身。日本在住。1985年来日。日本のさまざまな染色技法を学ぶ。1993年東武百貨店池袋店・船橋店美術工芸サロンにて個展。そごう百貨店八王子店美術画廊にて染布展。以後毎年定期的に開催。1995年染色とポジャギのアトリエ「からむし工房」設立。2000年東京・亀戸にてポジャギ教室開講。2002年東京国際キルトフェスティバル創作部門で奨励賞受賞。2003年東京国際キルトフェスティバルバッグ部門で入選。現在、染色・ポジャギ作家、ポジャギ講師として活躍中。著書「布の重なり つぎはぎの美 ポジャギ」((株)日本ヴォーグ社)がある。

関連本

崔(チェ)さんは染色の布にからむしを選び、ずっとそれにこだわってきた。

「からむしは私の一番好きな布です。それは懐かしい祖母の匂い。からむしのさらりとした感触や清々しさは、どんな時代にも凛として自分に誇りを失わなかった祖母の姿と重なり、糸の一本もおろそかにできない思いがします」

からむしは苧麻(モシ)とも呼ばれ、日本でも小千谷縮や越後上布として、夏の最高級の着物とされてきた。韓国では韓山を産地とした無形文化財だが、全国でも二千人のおばあさんが織るだけとなっている。日本では、この韓山と姉妹都市の福島県昭和村などで、わずかに織られている。韓国のからむしは野生種だが、日本のものは改良種で、紫蘇に似た葉裏が緑の植物である。

からむしを育て、手で績み紡いで織るという作業は、気の遠くなるような根気を必要とする。韓国では、息子を大学に行かせる学資にと、一年間かけてやっと一本を織り上げる女性もいるとか。織物市場では、そのからむしの巻物を赤ん坊のように抱き、朝の四時から判定を受けるために並ぶ韓国女性を見て、崔さんは身体の中に熱いものが込み上げてきたと言う。

「その時の感動は、忘れられません。それほど人が手をかけ、魂を込めて織られた布ですから、布自体に厳粛なものを感じるのです」

絹が優雅で柔らかく女性的な布というなら、からむしはきりりとした精神的強さも合わせ持つ、大人の女性の布。崔さんはそんなからむしにこだわりながら、布に恥じないような関わり方をずっと模索してきた。

そして、そのからむしをより生かすためのものが、染色である。天候や自然条件だけでなく、自身の身体の状態によっても、生まれ出る色は異なる。というよりも、一度として同じ色には染まらない。母や姉が染めてくれた布は、自分が染めた布とやはりどこか違っている。

「不思議なのですが、自分が染めた布に触った時は、身体の一部のように馴染むのです」と言うが、布の誕生にはこんな不思議がいっぱい積み重なっている。

―本文より一部抜粋― キルトジャパン2004年7月号より

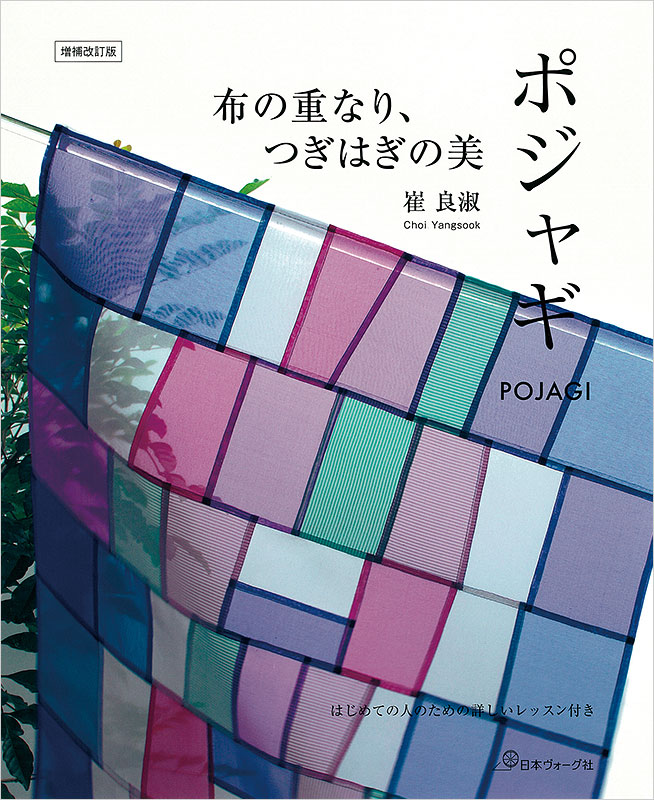

「ときを越えて」2003年制作 125×125cm

「ときを越えて」2003年制作 125×125cm

布/絹の韓服地(ハンポクジ)各種

その昔、女性たちが作っていたポジャギを受け継ぎ、今も作り続けている崔さん。自分自身の身体の奥底に流れる音楽のように、布と布、色と色をつなぎ合わせていく…。まるで李王朝時代の一人の女性に舞い戻ったような、不思議な共感から創作したポジャギである。 草木染めの美しい色合いの絹。夏には、オクサ、スッコサ、ハンラのような薄い絹布、冬にはミョンジュ、ヒダンの厚めの絹布を作品用として使用する。また、チマチョゴリなど伝統服に使用する、韓服地(ハンポクジ)も使うそうだ。

草木染めの美しい色合いの絹。夏には、オクサ、スッコサ、ハンラのような薄い絹布、冬にはミョンジュ、ヒダンの厚めの絹布を作品用として使用する。また、チマチョゴリなど伝統服に使用する、韓服地(ハンポクジ)も使うそうだ。

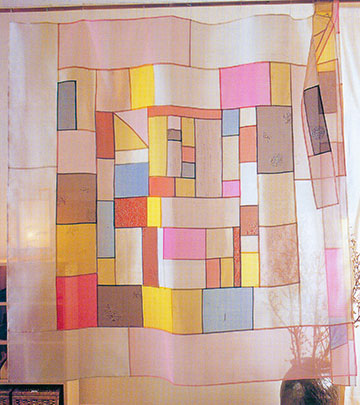

「心を包むポジャギ」 2001・2002年制作 30×30cm

「心を包むポジャギ」 2001・2002年制作 30×30cm

布/絹 明紬(ミョンジュ)

日本の茶席で使われる袱紗のようなもので、大切なものを保管したり、相手に物を包んで渡す際に使うポジャギである。少々包むものの大きさが変わっても使えるようにひもがついている。 「二千年のほほえみ」 2001年制作 200×180cm

「二千年のほほえみ」 2001年制作 200×180cm

布/絹

古代の蓮は2000年前の種から花を咲かせ、その長い眠りから目が覚めほほえんだ。ポジャギの文様の一つで、如意珠紋というのがある。「如意」とは「物事が思い通りになる」という仏教の文様で、カトリックの大聖堂のモチーフとなった、アメリカンパッチワークのパターン「カテドラルウィンドウ」と偶然にも似ている。崔さんは東洋と西洋が一つにつながるこの文様を平和の象徴として追及し続けていくそうだ。